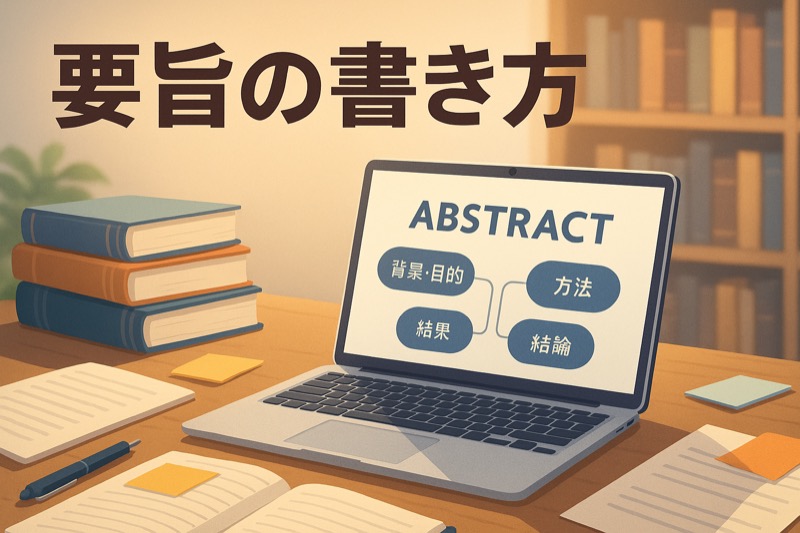

「要旨って何を書けばいいの?」「アブストラクトが全然まとまらない…」

論文を書く時、多くの方が最初につまずくのが「要旨(アブストラクト)」の作成です。私も大学時代、卒業論文の要旨を書くのに丸一日かかってしまった苦い記憶があります。

要旨は論文の「顔」とも言える重要な部分。でも、長い論文の内容を数百字にまとめるのは、慣れていないと本当に難しいものです。「どこから手をつけていいか分からない」「何を書いて、何を省略すればいいのか判断できない」という悩みをよく聞きます。

でも大丈夫!要旨の書き方には確実なコツがあります。一度ポイントを押さえてしまえば、論文の内容を効果的にまとめることができるようになります。

この記事では、論文要旨の書き方を初心者の方にも分かりやすく解説します。要旨とは何か、どんな内容を盛り込むべきか、具体的な書き方の手順まで、実例を交えながらステップバイステップでご説明します。

研究内容を正確に、かつ魅力的に伝える要旨を書けるようになって、あなたの論文をより多くの人に読んでもらいましょう。

論文の要旨(アブストラクト/abstract)とは|初心者が知るべき基本

要旨の定義と目的

論文の要旨(アブストラクト)とは、論文の内容を短くまとめた要約文のことです。英語では「Abstract(アブストラクト)」と呼ばれます。

要旨は論文の冒頭に配置され、読者が論文全体を読む前に「この論文には何が書かれているのか」を判断する材料となります。私が研究室にいた頃、指導教授は「要旨は論文の予告編のようなもの」とよく言っていました。

要旨の主な目的:

- 論文の内容を短時間で把握してもらう

- 読者が論文を読むかどうかを判断する材料を提供する

- データベースで検索される際のキーワードを含める

- 論文の学術的価値を簡潔に示す

特に現代では、膨大な数の論文が毎日発表されているため、研究者は要旨を読んで「この論文は自分の研究に関連があるか」を判断することが多いのです。

要旨が重要な理由

なぜ要旨がこれほど重要なのでしょうか?実際の研究現場での体験を通してお話しします。

1. 第一印象を決める

学会発表や論文投稿の際、審査員が最初に目にするのは要旨です。ここで興味を引けないと、論文本文を読んでもらえない可能性があります。

2. 検索で発見される

Google ScholarやPubMedなどの学術データベースでは、要旨の内容も検索対象となります。適切なキーワードが含まれていないと、関連する研究者に発見されません。

3. 時間効率の向上

忙しい研究者は、まず要旨を読んで関連性を判断し、必要な論文だけを詳しく読みます。良い要旨は、読者の時間を節約し、あなたの研究を適切な人に届けます。

初心者が陥りがちな誤解

論文要旨について、初心者の方によくある誤解をご紹介します:

誤解1:「要旨は論文の最初に書くもの」

実際は、論文本文を完成させてから要旨を書くのが一般的です。全体の内容が固まってからの方が、的確な要約ができます。

誤解2:「要旨は単なる導入部分」

要旨は導入ではなく、研究全体の要約です。背景から結論まで、すべての要素を含む必要があります。

誤解3:「詳しく書けば書くほどいい」

要旨は簡潔性が命です。限られた文字数で最大限の情報を伝える技術が求められます。

私も学生時代、これらの誤解をしていて、指導教授に何度も書き直しを指示された経験があります。

論文要旨の文字数|適切な長さとその理由

一般的な文字数の目安

論文要旨の文字数は、分野や投稿先によって異なりますが、一般的な目安があります:

日本語論文の場合:

- 学術論文:400〜600字

- 学会発表要旨:300〜500字

- 卒業論文:400〜800字

- 修士論文:600〜1000字

英語論文の場合:

- 国際学術誌:150〜300語

- 学会発表:200〜250語

- 博士論文:350語以内

私が所属していた工学系の研究室では、「日本語で400字、英語で200語以内」が基本でした。

文字数制限がある理由

なぜ要旨に文字数制限があるのでしょうか?

1. 読者の負担軽減

短時間で内容を把握できることが要旨の価値です。長すぎると、かえって読まれなくなってしまいます。

2. 雑誌のレイアウト

学術雑誌には限られたページ数があります。要旨が長すぎると、他の論文を掲載するスペースが減ってしまいます。

3. データベースの仕様

学術データベースには文字数制限があることが多く、長すぎる要旨は途中で切れてしまう場合があります。

4. 簡潔性の訓練

限られた文字数で内容をまとめることは、研究者にとって重要なスキルです。要旨の制約は、この能力を鍛える機会でもあります。

文字数を意識した書き方のコツ

限られた文字数で効果的な要旨を書くためのコツをご紹介します:

1. 一文を短くする

複雑な文は理解しにくく、文字数も多くなりがちです。一文一意を心がけましょう。

Before: この研究では、A地域における環境問題の実態を明らかにするため、現地調査を実施し、データを収集・分析して、その結果として…

After: A地域の環境問題を現地調査で明らかにした。データ分析の結果、…

2. 修飾語を減らす

「非常に」「とても」「かなり」などの修飾語は、要旨では省略できることが多いです。

3. 数値を効果的に使う

具体的な数値は少ない文字数で多くの情報を伝えられます。

例: 「大幅な改善が見られた」→「30%の改善を確認した」

論文要旨に盛り込む内容|4つの必須要素

要旨に含めるべき4つの要素

効果的な論文要旨には、以下の4つの要素を必ず含める必要があります:

1. 背景・目的(Background/Purpose)

なぜこの研究を行ったのか、解決したい問題は何かを説明します。

例: 「高齢化社会において、認知症の早期発見は重要な課題となっている。本研究では、血液検査による簡便な診断方法の開発を目的とした。」

2. 方法(Methods)

どのような手法で研究を行ったかを簡潔に述べます。

例: 「60歳以上の被験者100名を対象に、血中バイオマーカーの測定と認知機能テストを実施した。」

3. 結果(Results)

研究で得られた主要な発見を具体的に示します。

例: 「新たに同定したバイオマーカーXは、認知症群で健常群の2.5倍の値を示した(p<0.01)。」

4. 結論・意義(Conclusions)

結果から導かれる結論と、研究の学術的・社会的意義を述べます。

例: 「血中バイオマーカーXは認知症の早期診断に有用である可能性が示された。本手法は将来的に臨床応用が期待される。」

各要素の書き方のポイント

それぞれの要素について、詳しく見ていきましょう:

背景・目的の書き方:

- 先行研究の限界や問題点を簡潔に指摘

- あなたの研究の独自性を明確に

- 「〜を目的とした」「〜を明らかにするため」などの定型表現を活用

方法の書き方:

- 研究デザイン(実験、調査、分析など)を明記

- 対象者数、期間、場所などの基本情報

- 使用した装置や手法の名称(ただし略語は避ける)

結果の書き方:

- 具体的な数値やデータを提示

- 統計的有意性がある場合は明記(p値など)

- 最も重要な発見を優先的に記載

結論・意義の書き方:

- 結果から論理的に導かれる結論のみ

- 推測や憶測は避ける

- 将来の研究や応用への示唆があれば言及

盛り込まない方がよい内容

逆に、要旨に含めるべきでない内容もあります:

- 詳細な文献レビュー

- 複雑な理論の説明

- 図表の詳細な説明

- 謝辞や研究資金の情報

- 著者の個人的な感想や意見

私が学生の頃、謝辞を要旨に入れて指導教授に注意されたことがあります。要旨は純粋に研究内容のみを扱う場所なのです。

要旨を書く順序|効率的な作成ステップ

要旨作成の5ステップ

効率的に要旨を書くための順序をご紹介します。私が実際に指導してきた学生たちにも効果的だった方法です:

ステップ1:論文本文の完成

要旨は最後に書きます。本文がしっかり固まってからの方が、的確な要約ができます。

ステップ2:キーポイントの抽出

論文の各章から、最も重要なポイントを箇条書きで抜き出します。

ステップ3:4要素への分類

抽出したポイントを、背景・方法・結果・結論の4つに分類します。

ステップ4:初稿の作成

文字数制限を気にせず、まず内容を重視して書きます。

ステップ5:推敲・調整

文字数に合わせて内容を調整し、文章を磨き上げます。

ステップ2:キーポイント抽出の実例

実際の論文を例に、キーポイントの抽出方法を見てみましょう:

仮想的な環境問題の研究論文の場合:

序論から:

- 都市部の大気汚染が深刻化

- 従来の測定方法は時間とコストがかかる

- リアルタイム測定システムが必要

方法から:

- IoTセンサーを用いた測定システム開発

- 都市部3地点で6ヶ月間のデータ収集

- 従来法との比較実験実施

結果から:

- 測定精度は従来法と同等(誤差3%以内)

- 測定時間を従来の1/10に短縮

- コストを50%削減

考察・結論から:

- 実用性の高いシステムを開発

- 環境モニタリングの効率化に貢献

- 他都市への展開可能性

ステップ4:初稿作成のコツ

初稿を書く際の心構えとコツをお伝えします:

1. 完璧を求めない

最初から完璧な要旨を書こうとすると手が止まります。まずは内容を過不足なく書くことを優先しましょう。

2. 時系列で書く

研究の流れに沿って、背景→方法→結果→結論の順序で書きます。

3. 具体的な数値を入れる

「多くの」「大幅な」といった曖昧な表現より、具体的な数値の方が説得力があります。

4. 専門用語を説明する

他分野の研究者にも理解してもらえるよう、必要に応じて簡潔な説明を加えます。

要旨のフォーマット/書き方|実践的なテンプレート

基本的なフォーマット構造

論文要旨には、分野によって異なりますが、一般的なフォーマットがあります:

標準的な構造(IMRAD形式):

- Introduction(背景・目的) – 2〜3文

- Methods(方法) – 2〜3文

- Results(結果) – 3〜4文

- Discussion(結論・考察) – 2〜3文

この構造は、多くの学術分野で採用されている国際標準です。

分野別フォーマットの違い

理工学系:

【背景】○○の問題解決のため、□□の手法を検討した。

【目的】本研究では△△を明らかにすることを目的とした。

【方法】××を用いて◇◇の実験を行った。

【結果】その結果、●●を確認した(数値)。

【結論】以上より、▲▲であることが示された。人文・社会科学系:

【背景】○○における△△の課題について。

【目的】本論文では□□の視点から××を考察する。

【方法】◇◇の文献調査および●●の分析を行った。

【結果】分析の結果、▲▲の傾向が明らかになった。

【結論】これにより■■の重要性が示唆される。医学系:

【背景】○○は△△の主要な原因である。

【目的】□□の効果を検証した。

【方法】××名の患者を対象に◇◇試験を実施した。

【結果】●●群では▲▲%の改善を認めた(p<0.05)。

【結論】□□は■■に有効である可能性が示された。実用的なテンプレート集

すぐに使える要旨のテンプレートをご紹介します:

テンプレート1(実験研究用):

「【問題】が課題となっている。本研究では【目的】を明らかにするため、【方法・対象】を用いて【実験内容】を行った。その結果、【主要な結果・数値】を確認した。【統計的有意性】により、【結論】であることが示された。本研究は【意義・応用】への貢献が期待される。」

テンプレート2(調査研究用):

「【背景・現状】について【問題点】が指摘されている。本研究では【調査対象・期間】を対象に【調査方法】による調査を実施した。分析の結果、【主要な発見】が明らかになった。これらの結果から【結論・提言】が示唆される。」

テンプレート3(理論研究用):

「【研究領域】において【問題・課題】が存在する。本論文では【理論・アプローチ】を用いて【分析対象】を考察した。分析により【新しい知見】が得られた。本研究は【学術的意義】および【実践的意義】を有する。」

論文要旨を書く上でのポイント|質を高める7つのコツ

ポイント1:読者を意識した表現

要旨は様々な背景を持つ読者に読まれる可能性があります。専門家だけでなく、隣接分野の研究者や学生にも理解してもらえる表現を心がけましょう。

専門用語の扱い:

- 一般的でない専門用語は簡潔に説明

- 略語は初出時にフルスペルを併記

- 業界内でしか通じない表現は避ける

例:

Before: 「PCRによりDNAを増幅し、シーケンシングを実施した」

After: 「PCR(遺伝子増幅法)によりDNAを増幅し、塩基配列を決定した」

ポイント2:具体性と客観性

要旨では主観的な表現を避け、客観的な事実を具体的に述べることが重要です。

具体的な数値を使う:

- 「大幅に改善」→「30%改善」

- 「多数の被験者」→「120名の被験者」

- 「有意に高い」→「2.5倍高い(p<0.01)」

客観的な表現:

- 「素晴らしい結果」→「期待された結果」

- 「驚くべき発見」→「新たな知見」

- 「明らかに優れている」→「統計的に有意な差を示した」

ポイント3:論理的な流れ

要旨内の文章は論理的につながっている必要があります。

良い論理的流れの例:

- 問題の提示

- 研究の必要性

- 具体的な方法

- 得られた結果

- 結果の意味と意義

接続表現の活用:

- 「そこで」「このため」(目的への導入)

- 「その結果」「これにより」(結果の提示)

- 「以上より」「したがって」(結論の導入)

ポイント4:キーワードの効果的な配置

検索されやすくするため、重要なキーワードを要旨に含めることが大切です。

キーワード選択のコツ:

- 研究分野の標準的な用語を使用

- 検索でよく使われる表現を意識

- 同義語も考慮して選択

例(環境研究の場合):

- 「地球温暖化」「気候変動」「温室効果ガス」

- 「持続可能性」「環境保全」「生態系」

- 「再生可能エネルギー」「カーボンニュートラル」

ポイント5:文体の統一

要旨全体で文体を統一することで、読みやすさが向上します。

日本語論文の場合:

- 「である調」で統一(学術的で簡潔)

- 「だ・である調」と「です・ます調」を混在させない

- 受動態を適切に使用(「〜を行った」より「〜を実施した」)

時制の統一:

- 背景・目的:現在形または過去形

- 方法・結果:過去形

- 結論・意義:現在形

ポイント6:重要度に応じた情報の配分

限られた文字数の中で、重要な情報により多くのスペースを割り当てます。

配分の目安:

- 背景・目的:20-25%

- 方法:20-25%

- 結果:35-40%

- 結論:15-20%

結果に最も多くの文字数を割り当てるのが一般的です。

ポイント7:推敲と第三者チェック

要旨完成後の推敲プロセスも重要です。

推敲のチェックポイント:

□ 4つの要素がすべて含まれているか

□ 文字数制限を守っているか

□ 論理的な流れになっているか

□ 専門外の人にも理解できるか

□ 誤字脱字はないか

第三者チェックの重要性:

可能であれば、同僚や指導教員に読んでもらい、フィードバックを得ることをお勧めします。書いた本人には見えない問題点を指摘してもらえることがあります。

要旨とはなにか|定義と役割の再確認

要旨の正確な定義

ここで改めて、要旨とは何かを正確に定義しておきましょう。

要旨(Abstract)とは:

論文の主要な内容(背景、目的、方法、結果、結論)を、独立した文書として簡潔にまとめたものです。読者が論文全体を読まなくても、研究の概要を理解できることを目的としています。

要旨の特徴:

- 独立性:要旨だけで内容が理解できる

- 簡潔性:限られた文字数で要点を伝える

- 客観性:事実に基づいた記述

- 包括性:研究の全体像を含む

要旨の学術的役割

現代の学術界において、要旨は以下のような重要な役割を果たしています:

1. 情報フィルタリング機能

研究者は膨大な量の論文の中から関連する研究を効率的に見つける必要があります。要旨は最初のスクリーニングツールとして機能します。

2. 研究成果の普及促進

良い要旨は研究成果をより多くの人に届ける橋渡し役となります。

3. 学際的コミュニケーション

異なる分野の研究者間でも、要旨を通じて研究の概要を共有できます。

4. 研究評価の基準

学会発表の採択や助成金申請の審査では、要旨が重要な評価材料となります。

デジタル時代の要旨

インターネットと検索技術の発達により、要旨の重要性はさらに高まっています:

検索エンジン最適化(SEO)の観点:

- 適切なキーワードの配置

- 検索アルゴリズムに対応した構造

- メタデータとしての機能

ソーシャルメディアでの活用:

- 研究成果の広報材料として

- 一般向けの要約の基礎として

- 科学コミュニケーションのツールとして

私が関わった研究でも、要旨がTwitterで拡散されて、予想以上に多くの研究者から反響をいただいたことがあります。

SummaryやIntroductionとの違いは?|類似概念との区別

Abstract vs Summary(要旨 vs 要約)

「Abstract」と「Summary」は似ていますが、学術論文では明確に区別されます:

Abstract(要旨):

- 論文の冒頭に配置

- 研究全体の概要を含む

- 独立した文書として機能

- 標準的な構造(IMRAD)に従う

- 文字数制限が厳格

Summary(要約):

- 論文の末尾に配置されることもある

- 結果と結論に重点を置く

- 論文を読んだ人向けの復習材料

- より柔軟な構造

- 文字数に幅がある

実際の使い分けの例:

学術雑誌では「Abstract」、学会報告書では「Summary」が使われることが多いです。

Abstract vs Introduction(要旨 vs 序論)

この違いもしばしば混同されがちです:

Abstract(要旨):

- 研究の全体像を簡潔に提示

- 結果と結論を含む

- 300-500字程度

- 論文を読む前の判断材料

Introduction(序論):

- 研究背景を詳しく説明

- 先行研究のレビュー

- 研究の位置づけを明確化

- 1000-3000字程度(論文による)

- 論文読者への導入部分

内容の比較:

| 要素 | Abstract | Introduction |

|---|---|---|

| 背景 | 簡潔に1-2文 | 詳細な説明 |

| 先行研究 | 言及なし | 詳細なレビュー |

| 方法 | 概要のみ | なし |

| 結果 | 主要な発見 | なし |

| 結論 | 簡潔にまとめ | なし |

その他の類似概念との区別

Abstract vs Executive Summary:

Executive Summaryは主にビジネス文書で使われ、意思決定者向けの要約です。学術論文では通常使用されません。

Abstract vs Synopsis:

Synopsisは主に文学作品や映画のあらすじを指します。学術的な文脈では稀です。

Abstract vs Précis:

Précisは文章の要約技法の一つですが、学術論文の要旨とは形式が異なります。

これらの違いを理解することで、適切な形式で要旨を作成できるようになります。

論文の要旨の書き方【ポイント】|実践的なテクニック

効果的な冒頭文の作り方

要旨の最初の一文は特に重要です。読者の関心を引く効果的な冒頭文のパターンをご紹介します:

パターン1:問題提起型

「○○は△△の主要な課題となっている。」

「××における◇◇の問題は十分に解明されていない。」

例: 「高齢化社会における認知症の早期診断は重要な課題となっている。」

パターン2:現状説明型

「現在、○○の分野では△△が広く用いられている。」

「××において◇◇の手法が確立されているが、●●の課題が残されている。」

例: 「現在、がん診断では画像診断が広く用いられているが、早期発見の精度向上が課題となっている。」

パターン3:重要性強調型

「○○は△△において重要な役割を果たしている。」

「××の理解は◇◇の発展に不可欠である。」

例: 「タンパク質の立体構造解析は創薬研究において重要な役割を果たしている。」

説得力のある結果の提示方法

結果部分は要旨の核心です。読者に強い印象を与える書き方のコツ:

1. 具体的な数値を前面に出す

Before: 「大幅な改善が確認された」

After: 「従来法と比較して処理時間を60%短縮した」

2. 統計的有意性を明記

Before: 「差が見られた」

After: 「有意な差を確認した(p<0.001)」

3. 比較対象を明確にする

Before: 「高い効果を示した」

After: 「従来法の1.5倍の効果を示した」

4. 複数の指標を組み合わせる

例: 「精度92%、処理時間30%短縮、コスト40%削減を達成した」

印象的な結論の書き方

要旨の最後を飾る結論部分の効果的な書き方:

パターン1:意義強調型

「本研究は○○分野の発展に大きく貢献する」

「××の実用化に向けた重要な知見を提供した」

パターン2:応用可能性型

「本手法は△△への応用が期待される」

「◇◇分野での実用化が可能である」

パターン3:将来展望型

「今後○○の研究が期待される」

「××の解明に向けた基盤を築いた」

効果的な結論の例:

「本研究で開発した診断システムは、医療現場での実用化が期待され、早期診断による治療成績向上に貢献する可能性がある。」

文章構成のテクニック

1. パラレル構造の活用

同じ文法構造を繰り返すことで、読みやすさが向上します。

例: 「実験では精度の向上、処理時間の短縮、コストの削減を確認した。」

2. 因果関係の明確化

「ために」「により」「その結果」などの接続表現を効果的に使用します。

例: 「処理効率を向上させるため、新しいアルゴリズムを開発した。その結果、従来法より30%高速化を実現した。」

3. 重要ポイントの強調

最も重要な発見は文の最初または最後に配置します。

例: 「90%の診断精度を達成し、従来の血液検査を大幅に上回る結果を得た。」

要旨の注意点は|よくある失敗と対策

注意点1:詳細すぎる方法論の記述

初心者によくある失敗は、方法論を詳しく書きすぎることです。

NG例:

「実験には○○社製のXX-2000型装置を使用し、温度25±2℃、湿度60±5%の条件下で、サンプルを直径5mmの試験管に入れ、毎分1000回転で10分間遠心分離した後、上清を0.22μmフィルターでろ過し…」

OK例:

「遠心分離とろ過により試料を調製し、質量分析により成分を同定した。」

対策:

- 方法の原理や目的は書く

- 具体的な機器名や詳細な条件は省略

- 他の研究者が再現できる程度の情報に留める

注意点2:結果の解釈と事実の混同

結果(事実)と考察(解釈)を混同することもよくある問題です。

NG例:

「Aグループで血圧が低下したことから、薬剤Xが高血圧に有効であることが証明された。」

OK例:

「Aグループで血圧の有意な低下を確認した(平均15mmHg減少、p<0.05)。薬剤Xの有効性が示唆された。」

対策:

- 測定された数値や観察された現象=結果

- その意味や意義=考察・結論

- 「証明された」より「示唆された」を使用

注意点3:主語の不明確さ

学術文章では主語が省略されることが多いですが、要旨では明確にする必要があります。

NG例:

「測定を行い、分析した結果、効果を確認した。」

(誰が?何の効果を?)

OK例:

「著者らが血中濃度を測定し、統計分析した結果、新薬の降圧効果を確認した。」

対策:

- 「著者ら」「本研究では」などの主語を明記

- 「効果」「改善」などの抽象的な表現を具体化

- 第三者が読んでも理解できる文章にする

注意点4:略語の乱用

専門分野では当たり前の略語も、要旨では説明が必要です。

NG例:

「PCRによりDNAを増幅し、NGSでシーケンシングを実施した。」

OK例:

「PCR(ポリメラーゼ連鎖反応)によりDNAを増幅し、次世代シーケンサーで配列を決定した。」

対策:

- 初出時はフルスペルと説明を併記

- 一般的でない略語は使用を避ける

- 略語の使用は最小限に留める

注意点5:過度の専門用語

専門用語の使いすぎは、他分野の読者に理解してもらえなくなります。

改善例:

Before: 「ユビキチン・プロテアソーム系による基質タンパク質の分解機構」

After: 「細胞内タンパク質分解システムによる不要タンパク質の除去機構」

対策:

- より一般的な用語に置き換え可能か検討

- 必要な専門用語は簡潔に説明

- 隣接分野の研究者も読者として想定

注意点6:文字数の配分ミス

各要素の文字数配分を間違えると、バランスの悪い要旨になります。

よくある配分ミス:

- 背景説明が長すぎる(50%以上)

- 結果の記述が短すぎる(20%未満)

- 方法論に文字数を使いすぎる

理想的な配分(400字の場合):

- 背景・目的:80-100字(20-25%)

- 方法:80-100字(20-25%)

- 結果:140-160字(35-40%)

- 結論:60-80字(15-20%)

要旨とは何か|学術コミュニケーションにおける位置づけ

研究発表における要旨の役割

学術界における要旨の位置づけを、研究発表のプロセス全体から見てみましょう:

1. 学会発表申込み段階

学会では発表申込み時に要旨(アブストラクト)の提出が求められます。この段階では:

- 研究の価値を審査員に伝える

- 発表採択の可否を決める重要な材料

- プログラム編成の参考情報

2. 事前広報段階

発表前に要旨が公開されることで:

- 聴衆が発表を選ぶ判断材料となる

- 研究内容の事前周知により、質疑応答が活発化

- 関連研究者とのネットワーキング機会創出

3. 発表当日

- 発表スライドの構成指針

- 質疑応答の準備材料

- 発表時間配分の参考

私が初めて国際学会で発表した時、要旨を読んで興味を持った海外の研究者から声をかけられ、その後の共同研究につながった経験があります。

論文投稿における要旨の重要性

学術雑誌への論文投稿では、要旨がさらに重要な役割を果たします:

査読前段階:

- エディターによる初期スクリーニング

- 適切な査読者の選定

- 雑誌の方向性との適合性判断

査読段階:

- 査読者の第一印象形成

- 論文の価値に対する期待値設定

- 査読の重点ポイント決定

採択後段階:

- 読者による論文発見の手がかり

- 引用される際の参考情報

- 研究データベースでの検索対象

研究キャリアにおける要旨の意義

研究者のキャリア形成においても、要旨作成能力は重要です:

学生段階:

- 卒業研究発表の基礎スキル

- 大学院入試での研究計画書作成

- 学術的思考力の訓練

若手研究者段階:

- 学会発表機会の獲得

- 研究助成金申請書の基礎

- 指導教員との研究議論の材料

シニア研究者段階:

- 研究プロジェクトの提案書作成

- 後進指導における手本提示

- 学際的研究協力の橋渡し

実際、私の同僚の多くが「要旨を書く能力が研究者として成長する転換点だった」と振り返っています。

要旨のまとめ方のポイント|効果的な推敲テクニック

推敲の段階別アプローチ

効果的な要旨を完成させるには、段階的な推敲が重要です:

第1段階:内容の網羅性チェック

□ 背景・目的が明確に述べられているか

□ 方法の概要が含まれているか

□ 主要な結果が数値とともに示されているか

□ 結論と意義が適切に述べられているか

第2段階:論理構造の確認

□ 文章の流れが論理的か

□ 因果関係が明確に示されているか

□ 結果と結論の整合性があるか

□ 冗長な表現がないか

第3段階:表現の洗練

□ 専門外の読者にも理解できるか

□ 曖昧な表現がないか

□ 文体が統一されているか

□ 文字数制限内に収まっているか

客観的評価のためのセルフチェック

自分で書いた要旨を客観的に評価するための方法:

1. 時間を置いて読み返す

執筆から1-2日後に読み返すと、問題点が見えやすくなります。

2. 音読による確認

声に出して読むことで、文章のリズムや読みやすさを確認できます。

3. 他分野の研究者の視点で読む

自分の専門分野以外の読者の立場で読み返してみましょう。

4. 要素別に分割して評価

背景・方法・結果・結論を別々に評価し、バランスを確認します。

推敲で改善すべき典型的な問題

問題1:受動態の多用

Before: 「実験が実施され、データが収集され、分析が行われた。」

After: 「実験を実施し、データを収集・分析した。」

問題2:名詞化の過度な使用

Before: 「効率の向上の確認を実施した。」

After: 「効率が向上することを確認した。」

問題3:修飾語の重複

Before: 「非常に重要で画期的な新しい手法」

After: 「画期的な手法」

問題4:文の長さの不統一

長い文と短い文を適度に組み合わせ、読みやすいリズムを作ります。

最終確認のチェックリスト

要旨完成前の最終確認項目:

内容面:

□ 研究の独自性が伝わるか

□ 結果の重要性が明確か

□ 将来性や応用可能性が示されているか

□ 学術的な価値が理解できるか

形式面:

□ 指定された文字数以内か

□ 誤字脱字がないか

□ 数値や単位に間違いがないか

□ 引用文献が含まれていないか(通常は不要)

読者の視点:

□ 専門外の人にも理解できるか

□ 続きを読みたくなるか

□ 研究の価値が伝わるか

□ 記憶に残る内容か

このチェックリストを使って最終確認を行うことで、質の高い要旨を完成させることができます。

まとめ|効果的な要旨で研究の価値を最大限に伝えよう

ここまで、論文要旨の書き方について詳しく解説してきました。

要旨は「たった数百字の文章」と思われがちですが、実際には研究の価値を決定づける重要な要素です。私も学生時代は「要旨なんて最後にさっと書けばいい」と思っていましたが、指導教授に「要旨が論文の命運を分ける」と教えられ、その重要性を理解しました。

要旨作成のポイントを改めて整理すると:

1. 基本構造をしっかり押さえる

- 背景・目的、方法、結果、結論の4要素を必ず含める

- IMRAD形式に従った論理的な構成

- 各要素の適切な文字数配分

2. 読者を意識した表現

- 専門外の研究者にも理解できる表現

- 具体的な数値と客観的な記述

- 検索されやすいキーワードの配置

3. 推敲を重ねて完成度を高める

- 段階的なチェックと改善

- 第三者の視点での評価

- 最終確認リストによる品質保証

4. 研究の価値を効果的に伝える

- 独自性と新規性の明確化

- 結果の意義と応用可能性の提示

- 学術界への貢献の説明

要旨は研究者としてのコミュニケーション能力を示す重要な指標でもあります。限られた文字数で研究の本質を伝える技術は、学会発表、助成金申請、共同研究提案など、様々な場面で活用できます。

初心者の方へのアドバイス:

最初は完璧な要旨を書こうとせず、まずは4つの要素をすべて含んだ「及第点」の要旨を目指しましょう。慣れてくれば、より魅力的で印象的な要旨が書けるようになります。

経験者の方へのアドバイス:

要旨の書き方は研究分野や時代とともに変化しています。定期的に優秀な論文の要旨を読み、新しいトレンドや表現方法を学び続けることが大切です。

あなたの大切な研究成果が、効果的な要旨を通じてより多くの人に届き、学術界の発展に貢献することを願っています。頑張ってください!

コメント